创新创业铸匠才 产教融合激活力

在重庆能源职业学院科技园内,一群高职学生参与创办的企业正崭露头角:数据标注准确率达99.8%的“云训科技”获风投260万元融资,乡村振兴企业“莽海椒”带动百人就业……这背后是重庆能源职业学院以创新创业教育为引擎,构建“创业园+科技园”双园协同的高职“四维五阶”创新创业人才培养模式,推动人才培养与产业创新同频共振。

课程改革

从“教材创新”到“课堂革命”

如何让创新创业教育融入高职人才培养全过程?重庆能源职业学院以一场“课堂革命”破题。

自2018年起,学校将创新创业教育纳入公共必修课,组建了由教育部门专家、企业导师等50余人构成的专业教学团队。团队开发的校本教材《大学生创新创业基础》入选“十四五”职业教育国家规划教材,配套重庆市级精品在线课程,覆盖全校学生。

2024年,学校首创“专创融合、课赛合一”线上线下互动式教学模式,将创新创业大赛项目融入课程,入选重庆市职业教育“课堂革命”典型案例。“四重融合、五阶递进、六维支撑”教育体系被立项为重庆市职业教育教学成果培育项目。

学校以“教—学—践—孵”融合为主线,破解产教“两张皮”难题,将创新创业教育深度植入专业课程、技能大赛和思政教育,形成“课堂学创业、车间练创新、大赛出成果、园区孵企业”的闭环链条。通过五阶成长密码(认知筑基→商机实训→大赛锤炼→孵化实战→产业反哺),依托学校科技园,近3年已孵化20余家师生共创企业。

学校创新创业中心负责人詹跃明介绍:“我们的课程不讲空洞理论,学生边参赛边学创业,获奖项目直接转化为企业项目。”

人才“蝶变”

从“大赛获奖”到“企业领军”

走进物联网应用技术专业课堂,一场特别的“水下机器人设计赛”正在上演。学生在专业课程中植入商业策划,优胜作品参加创新创业大赛并直通科技园接受企业评估。“这就是‘专业教育+创新创业教育’的化学反应。”詹跃明表示,通过将思政教育、创新创业大赛、科研创新深度融入教学,学校破解了“重技能轻创新”的痼疾,实现了升学链贯通、创业链孵化、产业链对接的三重成效。

这条被学生称为“创新登云梯”的培养链,已输送出16支国赛获奖团队,90余名学生因大赛获奖获“免试专升本”资格。国赛铜奖得主汪博城一路攻读至重庆大学博士;重庆市赛铜奖得主袁文帅从中国国际大学生创新大赛起步,创办两家企业,打造“农田直通餐桌”模式,年收入超300万元,获教育部门基层就业卓越奖;师生团队依托学校储能材料、大数据等特色专业创办企业,2家获评国家高新技术企业,3家跻身重庆市“专精特新”企业。

从“技术零基础”到科技企业负责人,学生邓辽的蜕变印证着学校独特的“五阶成长密码”。“大赛让我发现技术商业化潜力。”邓辽说,学校提供科技园场地和技术支持,助其团队攻克数据标注精准度难题。

产业赋能

从“园区集聚”到“创新引擎”

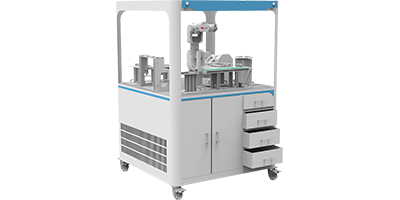

走进学校的科技园,SGS、华为等名企与师生创业公司比邻而居,形成独特的“教育—科技—产业”生态圈。

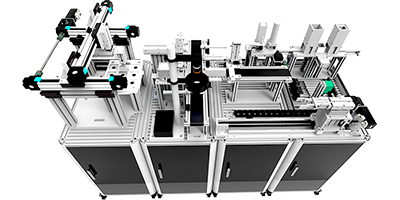

重庆能源职业学院斥资5亿元打造150余亩实战场,引入20余家合作企业,千万级创投基金精准滴灌,分别与迅达电梯、中软集团、软通动力、长安汽车共建产业学院,为入园企业提供技术、融资全链条服务。围绕数字经济、新能源储能两大赛道,2024年师生共创企业年产值超2亿元,1家入选重庆市新型研发机构。

“科技园不是简单的‘房东’,而是创新联合体。”科技园运营负责人强调,“我们不是培养流水线工人,而是锻造能重构产业格局的创新突击队。”

从课堂到赛场,从创业园到科技园,重庆能源职业学院正以创新创业教育重构高职育人版图。正如校长杨和平所言:“职业教育的生命力在于与产业共舞,我们要让每名学生都成为‘创新基因’的携带者。”未来,学校创新育人体系经验将在成渝地区双城经济圈职业教育协同发展联盟推广。在这片创新沃土上,更多“新匠才”与“新动能”的故事正在书写。(向敏 王爱红 雷涵)