加强新工科建设 打造智能制造专业群

为应对新一轮科技革命和产业变革,国家教育部门于2017年启动了新工科建设,统筹考虑“新的工科专业、工科的新要求”,改造升级传统工科专业,发展新兴工科专业,主动布局未来战略必争领域人才培养。

青岛恒星科技学院持续加大新工科建设力度,着力培养大学生的工程意识、创新精神和实践能力。以培养应用型创新人才为目标,以专业建设为重点,以行业和区域需求为导向,布局新工科专业,推动传统工科专业改造升级。围绕智能制造领域,聚焦山东省新旧动能转换发展,充分利用行业和地方资源,深化产教融合、校企合作、政校协同育人,实现学校工程教育与区域地方经济社会发展的耦合,提升学校服务地方经济社会发展的能力和水平。学校通过推动新工科专业和学院建设,搭建面向新工科的工程实践平台,开展新工科师资培养与提升计划,连接更多优质企业参与新工科人才培养及产学研协同创新等,探索新工科人才培养新模式,打造产教深度融合新生态,引领新工科建设发展。

推动学科专业升级改造

夯实新工科建设基础

学校依据区域经济社会发展需求,紧紧围绕“地方性、应用型”的办学定位,以“造就卓越的应用型人才”为办学使命,编制了《学科专业发展规划》,制定了《专业设置质量标准》《专业建设管理细则》。服务区域经济社会发展,对接地方产业,调整专业结构,进行专业群建设。

优化专业结构。在专业结构调整时,学校优先考虑工科专业发展,持续优化工科专业布局。按照“行校共建,产教融合”的办学模式,以新工科理念为依据,以产业需求建专业,实施“产业驱动、核心聚焦、方向调整”的优化专业结构路径,构建适合产业需求的智能制造专业群,在整合现有专业的基础上,以新增的“智能制造工程”“机器人工程”两个新工科专业为主体,提高专业建设与经济社会发展需求的契合度。按照“向技术发展设内容”的观点,改革人才培养方案中的课程体系,增加产业技术发展所需要的新的教学内容,如增材智能制造、新能源汽车绿色制造等,实现专业群内部课程联动改革。

改造传统专业。学校通过设置专业方向、开设专业前沿新课程、修订课程大纲等方式对传统专业进行升级,改造“机械工程”“车辆工程”“电气工程及其自动化”等传统工科专业的专业方向,解决了原来的专业方向分散,远离地方经济社会发展目标的问题,对接工程教育专业认证标准,培养卓越工程科技人才。

强化专业内涵建设。建立促进专业发展的长效机制,强化专业内涵建设。以智能制造为主线的新工科专业群建设的关键点在于产教融合、协同育人,学校的资源与企业的资源深度融合。学校将与上市公司共建智能制造产业学院和新能源智能装备产业学院。打通教育链、人才链、产业链、创新链,实现传统校企合作向产教融合共同体的合作升级转变,为新工科背景下的专业建设提供引擎。

加强师资队伍建设。围绕新工科人才培养要求,学校在引进或聘用教师时注重教师学科背景的交叉性、知识结构的互补性、年龄结构的合理性、学习结构的多元性、工作经历的多样性,建立起符合新工科教育特点的教师任职要求、考核与评价标准以及教师发展机制,强化教师的工程背景和工程实践能力。培养一支适应产教融合深度的师资队伍,“双师双能型”教师比例达到80%以上,专业群内的专业教师全部有企业实践经历。

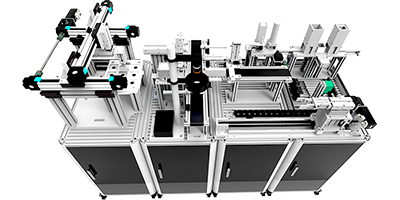

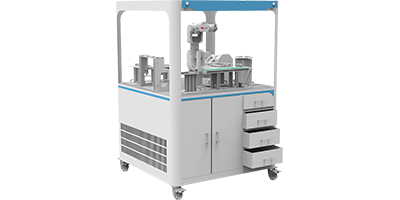

升级实验场所。工程实践能力提升在工科学生培养中是至关重要的一环,近年来,学校持续升级实验场所,在工科专业传统工程训练的基础上,紧跟产业发展前沿,按照新工科理念建成工业化场景实验室、工业化场景实习基地:建成机器人实验中心、增材制造实验室、新能源汽车实验室等,通过“真实工业化场景、真实工业化设备、真实工业化任务”的实验和实习环节,达到从“模拟”到“真实”的跨越,实现了教学理念和资源配置上的创新,强化学生的实践能力培养。为工科专业学生打牢工程基础、实现创新发展提供了条件保障。培养学生解决工程复杂问题的能力,按OBE教育理念达到毕业要求,缩短学生毕业后到企业工作的适应期,打通人才培养“最后一公里”。以学生为中心,发挥学生兴趣特长,改革教学方法和手段,尝试创新工程教育的方式方法,将学生参与科技竞赛和创新创业教育作为专业建设的重要内容。

拓展优化学科专业领域

凸显新工科建设亮点

学校围绕服务新旧动能转换重大工程战略目标,根据产业需求建设专业,增设新工科专业,扩展了学科专业领域。发挥与行业产业联系紧密的优势,探索将产业资源有效融入人才培养全过程,优化产教融合、校企合作的人才培养模式,吸引多方社会资源参与新工科建设,推动学校人才培养供给侧与产业需求侧紧密对接,建强优势学科专业。

建设智能制造专业群。学校积极对接当地产业,分析企业对人才培养的需求,特别是青岛地区智能制造、新能源汽车产业等新经济、新技术、新产业对专业建设的需求,根据新技术发展趋势,促进学科交叉与跨界整合,推动工科专业之间、工科与其他学科专业之间的交叉融合,培育建设对接新兴产业的新兴工科专业,形成3个以智能制造为主线,学科专业交叉融合、课程体系紧密联系的智能制造专业群。促进人才培养与产业优化升级、经济转型发展相适应。

建立现代产业学院,促进产教深度融合。在工科专业常规建设的基础上,学校不断探索新工科发展的新模式,积极推进各专业与行业、企业、科研院所开展深度合作。2021年,学校与青岛特锐德电气股份有限公司等企业共建智能制造产业学院和智能装备产业学院。实现资源共享,共同组建师资队伍,共同制定人才培养方案和课程体系,共建实验室、实习基地。完善行业、企业专家作为兼职教师来校授课和学校教师进行业、企业交流的长效机制,一线教师走进当地企业,了解企业在实际工作中对专业知识的需求及应用。企业专业人员走进高校任教,承担专业课程授课任务,指导学生的实习和毕业设计(论文)工作,开展就业指导讲座等教育教学工作,培养一批基础扎实、专业突出,能够适应社会行业发展需求和未来变化的专门人才和复合型人才。

改革人才培养方案的课程体系和教学内容。学校加强新工科专业建设的教研教改,围绕“学生中心、成果导向和持续改进”的理念,构建新型人才培养方案,推动课堂教学改革,推进教育信息化平台的应用和建设,探索实验教学体系的重构,建设新型实践教学基地,构建内外部质量保障体系。面向智能化、网络化、数字化、绿色化等新技术,按照智能制造产业发展对人才需求的变化,进行课程体系和教学内容改革。对照卓越人才培养计划、工程教育专业认证等标准,不断优化人才培养方案。融入新工科理念,以创业需求为导向,以能力培养为核心,构建“基础共享、专业交叉、方向拓展”的“三级架构”模块化课程体系,打破学科壁垒,设置交叉课程模块,实施“基础技能训练—综合项目实践—企业顶岗创新”“三阶递进”的“项目贯穿、能力提升”实践教学课程体系,强化学生工程应用能力。增加智能制造和新能源汽车绿色制造等内容,专业群内部实现课程联动改革。同时,安排新工科专门项目专项经费,支持传统工科专业升级改造,使新工科专业人才培养目标更加符合时代要求,知识体系更加贴近产业发展,课程体系和教学方法更能支撑培养目标的达成。

围绕学生志趣,创新工程教育方式。学校以学生为中心进行教学方法改革,用新技术改进教育模式。立足应用型人才培养,以培养学生的实践能力、创新能力和创业能力为主线,与专业技术职业资格对接,培养高素质的卓越工程师人才。立足国际工程教育专业认证标准,高标准、高质量按新工科人才培养的毕业要求建设实验实习条件。把实习实训基地建成工业化场景实验室和工业化场景实习基地,逐步改造其他实验室和实习基地。学生可以根据自身需要选修相关课程,完善自己的知识、技能和素质体系,从而具备解决产业发展实际问题的能力。

构建教育质量保障机制

形成新工科建设特色

学校建立全方位的教育质量监控体系,完善教学质量监控制度,制定质量保障的框架和流程。

提高教师教育教学水平。学校多措并举,加大人才引进与培养力度,重视青年教师培训和专业发展,使教师培养有规划、有措施、有实效。通过青年教师助课制度,开展教学基本功、课堂教学及实验教学、现代教育技术应用、实践锻炼等系列培训,进行集体备课、观摩课、教师“磨课”和“一对一”帮扶,举办课堂思政、技能提升、教科平衡、发展策略系列讲座,提高青年教师教学能力,助力学校高质量发展。

建立健全教育教学质量评价机制。近年来,学校在过程监管、课程考核、教学督导、领导听课、教材使用、教授上课等多方面完善制度建设,优化教学质量监控体系,进行日常监督、重点监督和公众监督,每周发布督导通报,不断推进课堂教学改革,保障课堂教学质量。在新工科背景下,产业学院引领的产教深度融合推动的智能制造专业群建设,实现了“双师型”教师岗位制度和课程体系的联动改革。