根植齐鲁产业沃土 在服务现代化强省建设中彰显职教力量——山东省关于部省共建职业教育的探索实践

2024年5月,习近平总书记来山东视察,赋予山东省“走在前、挑大梁”的重大使命。山东省在全国经济版图中具有重要地位,是北方第一经济大省,地方生产总值多年稳居全国前三,经济发展稳健且具有韧性。探寻山东经济密码,不能忽视山东的职业教育。山东拥有职业院校541所、在校生274.4万人,是名副其实的职教大省,是教育部与山东省委、省政府共建的国家职业教育创新发展高地、省域现代职业教育体系新模式试点。作为与经济社会发展联系最为紧密的教育类型,职业教育成为山东经济社会发展的重要“稳定器”、产业转型升级的有力“推进器”。

山东是中华文明的重要发祥地、儒家思想的发源地和职业教育思想的重要萌发地,自古以来就有着深厚的技能文化传统和底蕴。西周初年,姜太公封于齐,“太公劝其女功,极技巧,通鱼盐”,重视提高劳动者的生产技术和技能,为齐国成为春秋五霸之首奠定了基础,也为中华文化注入了崇技尚能、务实笃行的基因。春秋战国时期,“诸子百家半数出齐鲁”,其中就有“中华科圣”墨子、“工匠祖师”鲁班、“造车鼻祖”奚仲等一批具有职业教育思想的先贤,形成了对后世影响深远的科学技术和工匠文化。同时,还产生了一批富有职业教育启蒙思想的专著典籍。春秋时期,齐相管仲所著的《管子》系统阐述了服务业和经济学,比西方第一本经济学著作早了300多年;战国时期,形成于齐国的《考工记》是我国所见年代最早关于手工业技术的文献,在当时世界上也是独一无二的;魏晋南北朝时期,当时的高阳郡(今山东临淄)太守贾思勰著就了《齐民要术》,这是我国现存最早最完整的农书,也是世界农学史上最早的专著之一。可以说,一产、二产、三产在古代山东都能够找到产业和文化的发展端倪。这是齐鲁文化贡献给中国和世界职业教育的宝贵精神财富,也是山东职业教育发展的独有精神血脉。

深植于齐鲁大地的职教基因,山东省始终坚持把职业教育放在国民经济社会发展的重要地位,不断推动职业教育格局性、整体性发展。早在1986年,在第一次全国职业教育工作会议上,时任山东省委书记苏毅然作为唯一一个省份代表,作了题为《大力发展职业技术教育是振兴经济的战略措施》的典型发言。党的十八大以来,教育部与山东省连续三轮共建职业教育,2012年基于服务黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区国家战略,部省共建潍坊国家职业教育创新发展试验区;2019年基于支持山东建设国家新旧动能转换综合试验区,部省共建国家职业教育创新发展高地;2023年基于支持山东建设国家绿色低碳高质量发展先行区,部省共建省域现代职业教育体系新模式试点。10余年来,山东职业教育改革发展成效显著,主要标志性成果在全国稳居前列,两次入选国务院激励的职业教育改革成效明显省份。教育部党组书记、部长怀进鹏称赞“山东一直是中国现代职业教育的一面旗帜”。

一、坚持制度创新引领,强化顶格推进、整省推进,营造职业教育发展的良好生态

党的十八大以来,习近平总书记多次对职业教育工作作出重要指示批示,为构建高质量职业教育体系指明了前进方向、提供了根本遵循。职业教育改革发展涉及面广、关联性强、跨部门、跨行业、跨领域。山东坚持系统思维、整体观念,树立科学的教育观、政绩观和人才观,凝聚各方面的工作合力,共同办好新时代职业教育。

(一)建立顶格推进工作机制

用好部省共建机制,山东省委、省政府和教育部主要领导担任组长,将职业教育创新发展纳入全省改革攻坚行动,全省16市党委、政府均将职业教育列为“一把手”工程,推动解决职业教育改革发展的重大问题。把职业教育纳入政府履行教育职责评价的重要内容,推动落实行业部门和地方政府发展职业教育的责任;组织、机构编制、教育、发展改革、工业和信息化、财政、人力资源社会保障、国有资产监督管理、税务等部门深度参与职业教育,既各司其职、各尽其责,又同向发力、协同推进。

(二)构建务实管用的政策体系

2012年以来,山东把潍坊试验区建设经验推向全省,全面部署推进现代职业教育体系建设向纵深发展,省政府印发《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》,并在此基础上连续出台45个配套文件,涵盖考试招生、人才培养、校企合作、师资队伍、办学制度、保障机制、管理体制等,在全国率先以省为单位形成了比较完整的支持职业教育改革发展的政策体系。在2014年第七次全国职业教育工作会议上,山东作了《突破体制机制障碍 加快建设现代职业教育体系》的典型发言。职教高地建设和省域现代职业教育体系新模式试点以来,围绕法治保障、产教融合、“双师”队伍、办学条件、投入机制、人才培养、国际交流、考核评价等重点领域,出台30个配套文件,修订颁布实施《山东省职业教育条例》,做强职业教育发展的“制度源动力”,推动职业教育更好服务产业、服务人人。2021年,在首次以党中央、国务院名义召开的全国职业教育大会上,山东作了《整省推进 提质培优 加快建设国家职业教育创新发展高地》的典型发言。混合所有制办学政策、“金融+财政+土地+信用”组合式激励措施、绩效工资分配政策,被教育部在全国推广,新修订的《中华人民共和国职业教育法》主要突破借鉴了山东的首创做法。

(三)形成整省推进的工作态势

对标现代职业教育体系建设要求,山东逐市、逐县、逐校制定实施方案,重点破解痛点堵点难点,从不同层面和领域为职业教育改革发展趟路子。坚持全面推进与先行先试有机结合,在全省东中西部设立了青岛、烟台、潍坊、德州等4个试验区,与日照市、临沂市开展省市共建,对能够普遍实施的政策措施加快在全省推进;对符合改革方向、暂时不宜在全省普遍实施的政策在试验区先行试点,待取得成功经验后再在全省推广。

二、坚持服务产业升级,为全省各主要产业提供主体生力军,为山东GDP稳居全国前列提供有力支撑

过去10余年,山东全省GDP(地区生产总值)从2012年的5万亿元,连续跨上4个万亿大台阶,增加到2023年的9.21万亿元,持续稳居全国前三强。过去5年,山东在经济下行压力加大的形势下,全省GDP增幅达到30.52%,比全国27.78%高出2.74个百分点。2024年上半年,山东全省GDP增速达到5.8%,高于全国0.8个百分点,在全国GDP排名前10省份里,与江苏和湖北并列第1。值得注意的是,2023年全国各省GDP统计中,前3的省份只有山东1个北方省份,前10的省份只有山东(第3)、河南(第6)2个北方省份。山东经济持续稳定发展,体量大、韧性强、活力足,得益于有一支坚实的人才队伍,与产业结构相匹配,与产业升级相同步。据统计,山东新旧动能转换“十强”优势产业集群等主要领域新增从业人员72.1%来自职业院校,涌现出一大批能工巧匠、技能大师和大国工匠,为现代化强省建设提供了源源不断的生力军。

(一)以专业升级助推产业升级

山东紧密对接“十强产业”和区域经济社会发展需求,专门出台《关于优化职业教育专业设置的指导意见》,着力深化专业供给侧改革,促进职业教育专业结构布局与现代产业相匹配。2024年新增专业点790个、撤销专业点767个,重点发展智能制造、新一代信息技术等紧缺专业,理工农医类专业招生占比达到66.79%。全面推动专业升级和数字化改造,立项建设155个省高水平高职专业群、83个中职特色专业,总投入55.99亿元,引导学校优先设置和建好建强重点产业急需专业,实现“校校有特色”。例如,烟台市2023年迈入“万亿城市俱乐部”,烟台职业学院紧盯烟台市16条重点产业链和“9+N”产业布局,增设生物制药技术、石油化工技术、大数据技术等12个新专业,帮助企业完成科技攻关400余项,科技服务年到款额超过5000万元。

(二)引导产教供需对接、双向赋能

对接全省“十强”优势产业,集聚资金、技术、人才、政策等要素,产教深度对接、双向赋能,服务技术改造、工艺改进、产品升级。分区域组建产教联合体。以都市圈、功能区、产业园区为依托,建设56个市域产教联合体,其中2个入选国家级联合体,入选数量全国第2位。例如,济南市智能制造与高端装备产教联合体由政府部门、行业企业、普通本科院校、中高职院校、科研机构等154个部门和单位共同组建,以“数转智改”为主攻方向,校企共建产业学院77个、共性技术服务平台150个,开展技术研发647项,培养现场工程师9535人,有力服务了德资企业费斯托济南全球生产中心、中国重汽、济南二机床等世界级企业。分行业组建产教融合共同体。对接全省“十强”优势产业集群以及区域重点产业,建设47个行业产教融合共同体,“职业院校+本科高校+领军企业”联合牵头,全省统筹、跨界整合、跨区域联合,打造支撑行业高质量发展的新引擎。例如,省级港航产教融合共同体内企业吞吐量占全国港口吞吐总量71.5%,港口航运类高职在校生约占全国60%,订单学徒共培养9846人,开展培训900余期、10万余人次,实施技术改造项目87个,技术服务到款8900余万元,助力山东建设世界级港口群。

(三)不断完善产教融合保障机制

作为全国首批产教融合试点省份,山东完善产教融合机制,出台《山东省人民政府办公厅关于深化产教融合推动新旧动能转换的实施意见》《山东省职业学校校企合作促进办法》等政策文件,在全国率先出台职业院校混合所有制办学政策、“金融+财政+土地+信用”产教融合支持政策,支持社会力量参与举办职业教育。吸引头部企业、行业领军企业和专精特新企业参与职业教育,全省建设混合所有制二级学院322个、专业993个、实训基地1900个,拉动社会投资120多亿元。例如,山东畜牧兽医职业学院坚持“不求完全所有,但求充分利用”,按照10%~40%不等的持股比例,分别与山东惠康饲料有限公司等6家行业龙头企业合作,建立6个生产性实训基地,既保障了学生实训实习、教师科研,又从股权上维护和保持了社会资本的市场化运营。

三、坚持服务县域发展,推动职业教育资源“下沉到县”,助力打造乡村振兴的“齐鲁样板”

作为全国第一农业大省,山东以6%的耕地、1%的淡水资源,贡献了全国8%的粮食、10%的肉蛋奶、11%的蔬菜、12%的水果和13%的水产品,1990年以来农业总产值稳居全国第1位,2020年农业总产值突破一万亿元,成为全国首个农业过万亿省份。山东县域经济发展长期位列全国第一阵营,2024年全省12个县(市)进入全国百强县榜单,位居全国前3位。在农业强国建设新征程中,目前,山东正着力打造乡村振兴“齐鲁样板”。长期以来,山东把发展职业教育作为推动县域经济发展和乡村振兴的重要抓手,早在1987年,原国家教委与原农牧渔业部以山东省平度县(现平度市)为现场,召开全国农村教育为当地经济建设服务工作会,推广平度职业教育中心经验,推动全国农村教育改革。

(一)推动职业教育资源下沉到县域

山东在规划职业教育发展时,一直把县域作为重心来布局建设。2012年,山东省人民政府《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》要求,每个县(市)至少建成1所规范化中等职业学校,有条件的设区市应创建1~2所在国内具有较强影响力和一定国际技能人才培养能力的高水平中等职业学校。目前,全省每个县(市)都至少有一所高水平中职学校,集中职教育、五年制高职教育、技术推广、劳动力转移培训和社会生活教育为一体,并且有26所高职院校设在县域,占全省高职院校28%,平均每年为县域输送近10万名高素质劳动者和技术技能人才。例如,1989年,平度市职业教育中心与德国汉斯·赛德尔基金会合作举办中德“双元制”农业职业教育项目,对德国“双元制”进行本土化改造,培养培训了大批新型高素质农民,历经30年实践获得2018年国家级职业教育教学成果奖特等奖。

(二)创新实施初中后五年制高职

县域产业升级,对高技能人才需求越来越迫切。山东实施初中后五年制高等职业教育,在特色产业基础雄厚、产业人才需求迫切的人口大县和经济大县、强县、特色县,遴选110所高水平中职学校与高职院校联合举办初中后五年制高职教育,五年培养均在中职学校,高职院校通过全程参与制定人才培养方案、设计课程体系、加强专业建设、安排教师支教等方式参与人才培养,既保证人才培养质量,又让更多学生在家门口上大学、学专业、练技能,毕业后留在本地建设家乡,为县域经济社会发展留住人培养人。例如,位于农业大县莒南县的临沂市农业学校,依托园艺技术、畜禽生产技术等特色专业,与临沂科技职业学院、山东畜牧兽医职业学院等实施初中后五年制高职教育,吸引当地生源投身“三农”建设。

(三)大力发展面向农业农村农民的职业教育

全省职业院校持续优化涉农专业,建立乡村振兴产业学院,成立职业农民学院、农民电商集团、人才培养示范基地等,探索“田间大学”“乡村学院”等办学模式,为乡村振兴输送大量爱农业、懂技术、善经营、敢创新的技术技能人才和高素质职业农民。全省建设50所山东省乡村振兴示范性职业院校,6所学校入选国家乡村振兴优质校、居全国第1位。例如,潍坊工程职业学院地处我国北方最大的花卉产业基地县级市青州,主动服务县域特色花卉产业发展,建成青州市现代农业产业园产教联合体,聚焦花卉育种、花卉全产业链、病虫害绿色防治、花卉电商等重点环节,开展技术服务178项,解决技术难题120多项,推广面积15 000亩,年带动经济增收超3亿元。潍坊职业学院发挥国家级乡村振兴优质校优势,在潍坊各县区建设35个教学点,开发“项目化、菜单式、理实一体”课程包,创新“校内课堂+田间课堂+空中课堂”培训模式,2023年培训新型农民12084人、农业经营管理人才3300人,典型做法入选教育部高校精准帮扶典型项目。

四、坚持服务“走出去”,为海外中资企业培养本土化人才,助推山东打造高水平对外开放新高地

山东位于沿海经济带与新亚欧大陆桥现代经济走廊的结合部,在全国开放大局中处于战略要地,2013—2023年,山东累计对共建“一带一路”国家实际投资175亿美元,年均增长超过10%。目前,正着力打造高水平对外开放新高地。面对“走出去”企业对本土化技能人才的迫切需求,山东坚持“产业发展到哪里,职业教育就支撑到哪里”,实施职业教育海外“班·墨学院”建设计划,为海外中资企业培养培训本土化技术技能人才。

(一)组团出海,打造国际校企命运共同体

山东省教育厅与有色金属工业人才中心实施战略合作,成立海外职业技术学院建设工作委员会,采取政府统筹、行业牵线、校企携手的模式,组织山东职业院校与中央企业及地方特大型企业深度合作,校企“组团出海”。目前,山东50所职业院校与中国有色矿业、中国铝业、中国中铁、山东港口等企业合作,在23个国家建设38所“班·墨学院”,以企业为主导、职业院校为支撑、本土人才培养为核心,校企共建海外“厂中校”,一校一策、分企赋能,形成跨校、跨界、跨境的建设机制和办学模式,为海外中资企业打造本土化技能人才队伍,增加当地民众学习与就业机会,为促进当地青少年顺利就业、脱贫致富提供帮助。

(二)共享成果,从“接受规则”向“制定规则”转变

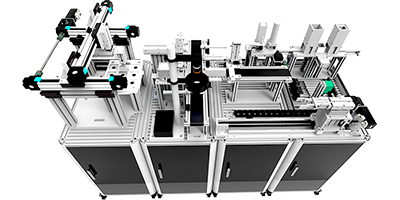

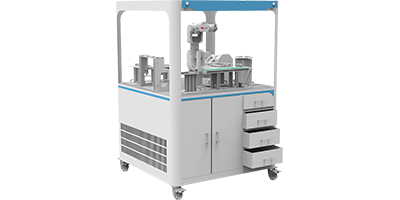

针对合作国实际,依托校企合作、校校合作,针对矿山采选冶炼等关键生产环节集中攻关,合作开发相应的专业教学标准和资源,开发建设多工种、多语言教学资源库、专业语料库,开发了电气自动化技术专业教学标准等34项教学标准、员工受限空间安全培训课程包等36项教学资源、汽车交互式数字一体化教学装备等16项教学装备,为东南亚、中亚、非洲国家的教师开展专业技能培训,与各国共享职业教育发展成果,把职业教育打造成为服务全球的公共产品。

(三)政策赋能,支持职业院校放开手脚“走出去”

山东省10部门联合出台《关于支持新时代职业教育对外开放的意见》,针对制约职业院校境外办学的现实问题,加大政策支持力度,明确在外汇管理、国有资产使用、出入境、学历学位授予、境外院校教师聘用等方面予以支持;对学术性质的出国与其他性质的出国实施以任务为导向的区别管理,职业院校教学科研人员出国开展教育教学、学术交流等的批次数、团组人数、在外停留天数根据实际需要安排,职业院校厅级人员因公临时出国计划不列入所在市、主管部门的计划限量管理范围。

五、坚持服务人人出彩,引导更多学子主动选择职业教育,实现技能成才、当地就业

山东是人口大省,是常住人口、户籍人口“双过亿”省份。第七次人口普查数据显示,山东跨省流入人口412.9万人、跨省流出人口425.9万人,净流出13万人,与全省总人口相比仅为0.13%,流入流出总量基本平衡。目前,正着力推进“人口红利”“人才红利”齐头并进,更好赋能现代化强省建设。山东推动职业教育面向人人,不断优化发展环境,为学生成长成才提供多样化路径选择,吸引更多青年学子选择职教赛道,为全省提高劳动者素质,稳定人口基本盘起到了重要作用。

(一)持续优化内涵建设,为学生成长成才提供条件保障

山东坚持办有质量、有标准、有尊严的职业教育。深化“放管服”改革,坚持学校的事由学校说了算,将研发机构设置权、人才招聘权、职称评审权、内部薪酬分配权、科技成果转化收益处置权“五项权利”,全部下放学校,放开学校干事创业的“手脚”,激活学校面向社会高质量开放办学的一池春水。建设高水平师资队伍,改革职业院校教师招聘制度,从会做的当中选会讲的,对业界优秀人才采取试讲、技能操作、专家评议或直接考察的方式进行招聘,全省1117名能工巧匠、大国工匠和技能大师通过“绿色通道”进入职业院校任职任教,将最先进技术传授给学生,让有“真本事”的教师教会学生“真本领”,全省“双师型”教师超过60%。改革教师绩效工资制度,会动手的先上,贡献大的多得,公办职业院校教师绩效工资水平可达到所在行政区域事业单位绩效工资基准线的5倍;学校开展社会服务取得的收入结余,可提取50%以上用于教师劳动报酬,专业教师可在校企合作企业兼职取酬,多劳多得、优绩优酬,在市场中寻找发展空间、提高核心竞争力。深入实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划,立项建设15所国家“双高计划”高职院校,总投入82亿元;实施省优质(高水平)高职院校建设,立项建设37所学校,总投入73.51亿元;实施省高水平中职学校建设,立项建设100所学校,总投入29.55亿元。以能力增进为主线,一体化设计中职、专科、本科相衔接的课程体系,投入1.9亿元开发了322个专业教学标准,投入1.5亿元校企合作建设3000门省级精品课程和315种省级规划教材及数字化教学资源,保证和提升人才培养质量。全省国家中等职业教育改革发展示范学校、“双高计划”高职院校数量,分居全国第1、2位;2022年获职业教育国家级教学成果奖66项,获奖数量居全国第2位;学生在职业院校技能大赛获得奖牌数稳居全国第1位。

(二)提供多样化的发展路径,为学生搭建成长“立交桥”

人的兴趣与禀赋天然不同,有的擅长逻辑思维、适合理论学习,有的喜欢动手操作、适合工学结合,这就决定了不同的孩子有不同的成才路径,需要不同的教育类型与之相适应。山东统筹推进职业教育与普通教育协调发展,推动高中阶段学校多样化发展,推动职业教育、高等教育、继续教育协同创新,形成多样化的教育生态,满足经济社会的多样化人才需求。把产业升级对高层次技术技能人才的客观需求,与社会对畅通职校学生成长发展渠道的迫切诉求有机结合,在全国率先建立“文化素质+职业技能”职教高考制度。“职教高考”本科招生计划从2012年的2 600个增加到2024年的2.2万个,报名人数从最初不到4万人增加到27.6万人。建立健全中职与本科“3+4”、高职与本科“3+2”对口贯通培养机制,长学制培养技术技能人才,67所高职院校联合30所本科高校设置286个“3+2”贯通培养专业点,35所中职学校联合15所本科高校设置43个“3+4”贯通培养专业点。职校学生既可以上高职专科和本科,又可以上应用型大学,基本形成上下贯通、左右衔接的人才成长“立交桥”,为山东新增劳动力普遍接受高等教育和培养高技能人才奠定了坚实基础。在自愿选择的情况下,近3年,全省中考招生中有11.16万名学生超过普通高中线而选择中职,高考招生中有12.37万名学生达到本科线却选择了高职,4.6万名普通高中在校生转入中职学校,职业教育吸引力不断增强,更多青年走上技能成才、技能报国之路。

(三)坚持促进就业导向,促进广大学子高质量充分就业

山东始终坚持促进就业的办学导向,深化教育教学改革,广泛开展现代学徒制、订单班、现场工程师培养,提升学生就业竞争力,落实就业“一把手”工程,引导毕业生面向地方、面向一线就业创业,人才汇聚齐鲁态势加速形成。2023年,中职毕业生88.17%、高职毕业生82.43%选择留鲁学习深造或就业创业。例如,山东职业学院以订单预选、“2+1”提前植入培养、“1+1+1”校企合作班等为载体,为企业量身打造现代工匠,每年订单培养学生2000余人,学生毕业时取得职业资格证书、职业技能等级证书比例达到100%,轨道交通专业学生毕业时上岗证获取率超过98%,用人单位评价满意度在99%以上。

山东省委、省政府历来高度重视教育,教育财政性经费支出占比连年保持在20%以上,居全国第1位。但是,由于人口基数大,生均财力并不宽裕。为此,山东职教战线想方设法、挖掘潜力、解放思想、锐意创新、大胆改革,创造性开展工作,“职教改革看山东”成为广泛共识。也正因为这样,山东经验才更具有可借鉴、可复制、可推广性。回顾山东这些年来职业教育改革发展历程,呈现出“四个最大”:最大的特点是系统设计,一揽子制定政策制度,坚持问题导向、务实管用,打破现有的观念束缚和藩篱,政策制度成体系、成建制,整省推进、上下联动,形成改革的强大合力;最大的特色是守正创新,锚定现代职教体系建设这个目标,不折腾、不翻烧饼,“一张蓝图绘到底”,改革主线不间断,创新步伐不停歇,攻坚克难、事不避难,以一往无前的劲头和勇气推进和深化职业教育改革;最大的突破是转变社会认知,政策动、社会就会跟着动,学生和家长开始摘掉“有色眼镜”,主动选择职业教育,“职业教育招收低分生”的难题开始得到破解;最大的成效是产业发展的人力资源基础显著增强,全省职业院校培养了一大批能工巧匠、技能大师和大国工匠,为山东省持续推进新旧动能转换和绿色低碳高质量发展、主要经济指标增速高于全国平均水平、巩固经济大省地位提供了源源不断的生力军。